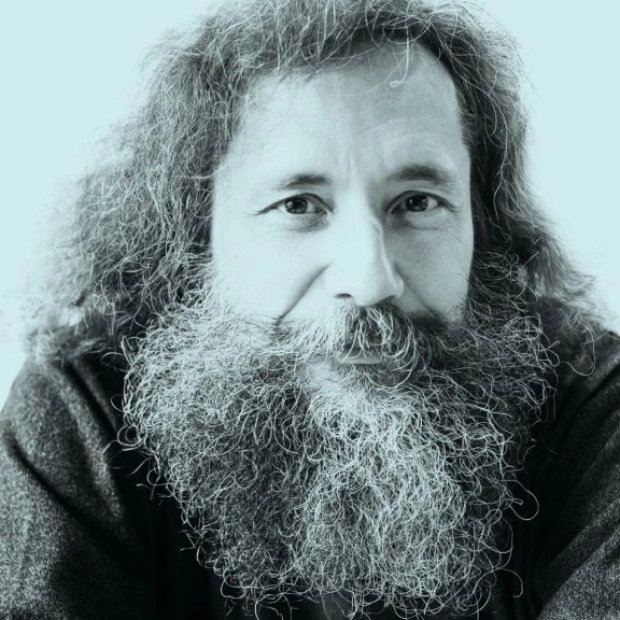

Латинское domus — жилище, хозяйство. Место, где человека согревает очаг, в нем готовится пища, рождаются дети и умирают старики. Здесь можно укрыться от непогоды, отдохнуть после тяжелого дня, уютно завернувшись в теплый плед. Но иногда в нем становится пусто. И тогда мы делаем шаг от бытового восприятия к глубинному осознанию: дом — это больше, чем стены, рассказывает наш постоянный колумнист, директор Avroraclinic Лиана Давидян.

Есть несколько тем, которые для меня являются абсолютно сакральными. Я предпочитаю о них молчать. Словно боюсь расплескать, не удержать в ладонях. Они настолько дороги и даже мистически, что неуклюжие попытки объяснить их персональную ценность чаще всего вызывают у моего собеседника вежливое недоумение. Некоторые вещи должны храниться глубоко внутри. Они как хороший портвейн в специаль-ных бочках в темных подвалах. Выдерживает свой жизненный срок и открывает истинный вкус редким ценителям, а в то же время у большинства пользуется дурной репутацией дешевого пойла.

Давно замечено, что банальные, повседневные вещи воспринимаются как данность, как само собой разумеющееся и потому оцениваются мизерно, если вообще ценятся. Но стоит их отнять или даже просто ограничить, как ценность возрастает мгновенно, одним гигантским скачком. Маленькому ребенку неведомо многое. Он воспринимает окружающий мир как данность. То, куда привезли его родители, служит просто фоном для безусловно любимых лиц. Дом как явление, дом как защита, дом как символ, дом как опора в его жизни оформляется позднее и постепенно. Некоторые проходят эти этапы незаметно, можно даже сказать, благополучно. Переезжая из родительского дома в бабушкин на каникулах или в свой собственный во взрослой жизни, они не ощущают разрыва. Дом как был фоном их жизни, так и остается им.

Но другим уготовано открыть для себя ценность дома так, как его можно трактовать в терминах гуманистической психологии. Четыре стены, крыша, мебель, комфорт — все это удовлетворенная базовая потребность. «Я в домике» — часто играют дети. «Я в безопасности», говорит внутренний голос человека, поворачивающего ключ в замке двери. Через это прошли почти все, кто хоть раз резко вынужденно лишался своего дома, если только они не больны синдромом бродяжничества, конечно. Это стремление восстановить утраченное чувство безопасности некоторых приводит на грань фетишизма. Любая смена обстановки, не говоря уже о смене места жительства, для них сродни вселенской катастрофе. Известны случаи, когда пожилые обитатели домов престарелых резко заболевали и, увы, уходили из жизни после того, как в их комнате меняли мебель. И если для человека в очень преклонном возрасте, с деменцией и букетом болезней это объяснимо, то для человека, демонстрирующего сходное поведение в активной фазе жизни, — повод задуматься. Так ли важны эти стены? Что случится в нашей жизни, если изменится их цвет?

Однажды мой знакомый, рассказывая о новой квартире и ремонте в ней, втянул меня в дискуссию, где лучше жить. В центре или за городом. Мы обсуждали пробки, тишину, близость офиса, чистый воздух, что важнее… А потом он неожиданно обронил: «Дом там, где мои дети». Он, сам того не зная, перешел в третью, редкую для меня категорию людей, которым удалось познать истинную, глубинную ценность этого явления.

Дом — это то, что мы строим вокруг себя. Создавая круги безопасности и комфорта и прекрасно осознавая их временность.

Однажды моим домом на три месяца стало отделение на сто коек с пациентами, подключенными к аппаратам искусственного дыхания. У всех больниц есть характерный запах. Он бьет в ноздри еще в вестибюле, въедается в кожу и потом долго преследует тебя, вызывая стойкие и далеко не приятные ассоциации. А здесь к запаху присоединялся звук. Монотонно пищащие аппараты мониторинга пульса и давления с периодически взрывающимся визгом опасности были не так страшны, как шипяще гулкий звук аппарата, помогавшего дышать этой сотне практически обреченных людей. Многие из них были в сознании и безысходно-отчаянным взглядом следили за любым движением. Кто‑то ко всеобщей радости выздоравливал, но раз в неделю кто‑то уставал бороться, и аппарат отключался. Я приходила к девяти утра и уходила около восьми вечера, когда пациентов начинали готовить ко сну. Первую неделю я была просто сиделкой и переводчицей у своей мамы. Можете ли вы представить, что должен чувствовать человек, зашедший в кабинет врача за диагностической процедурой на своих ногах и обнаруживший себя лежащим в датчиках с трубкой, торчащей в горле, в чужой стране. То, что произошло в промежутке, — это отдельная история, которую, может, когда‑нибудь я решусь рассказать без кома в горле. А тогда я просто не могла ее оставить на попечение пусть и профессиональных, но чужих людей.

Поздней осенью в Израиле была чудесная погода, которой не мог насладиться ни один из пациентов этого отделения. Они смиренно лежали в своих очень комфортабельных кроватях и тихо угасали. Мое ежедневное присутствие внесло небывалое изменение в эту устоявшуюся схему. Во-первых, появились таблички, на которых пациенты могли писать то, что хотят сказать. Во-вторых, те, кто могли ходить, начали удивительным образом общаться друг с другом во время лечебной гимнастики и поддерживать своим примером отчаявшихся. В-третьих, всем, кто понимал русский, а их было большинство, я читала вслух и пела песни. И самое главное, женщины стали делать маникюр!

Маленькие элементы большой жизни оживили эти безликие больничные стены в прямом и переносном смысле слова.

Дом — это то, что мы создаем вокруг себя. Дом — это то, что мы оставляем позади себя. Дом — это там, где мы.