Какой бы путь вы ни выбрали для себя: йогу, православие, шаманские практики, личного коуча или психотерапию, — вам не удастся миновать этап принятия себя. Есть множество примеров, когда люди, искренне желая изменить свою жизнь, тщетно ищут способ избежать этапа «полюби себя». И очень трудно найти тех, кто справился с задачей, потому что поделиться опытом примирения с собой, слабым, злым, отчаявшимся, потерпевшим поражение, — это огромный трудный шаг. Публично сделать это почти невозможно. Однако Ольга Нечаева рискнула написать об этом трудном и сокровенном опыте души.

Дело было вечером. Я сидела на кухне, грустила. Дети спали. Ночь. Тишина. Мне 38 лет. Я многого добилась: живу в Лондоне, развелась с мужем, открыла бизнес, карьера цветет, пишу и получаю признание — в моей ежедневной круговерти нет времени для настроений. И лишь когда мир вокруг затихает, могу позволить себе проваливаться в очередную «темную полосу».

Вижу, как меня поглощает чернота истерии ума, как цепляет крюками и начинает растаскивать в разные стороны. Я превращаюсь в озлобленное, закрытое, испуганное существо, я не знаю, как из этого выйти, и решаю терпеть, решаю дождаться второго дыхания. Хочу видеть и прочувствовать себя такой.

Современный уход в гедонизм и наслаждение каждым моментом не оставляет места грусти, сомнениям, боли, горю. То, что обычно позиционируется как «жить в моменте», чаще всего предполагает, что моменты, все как один, должны быть нежно-радостными в пастельных тонах. Статей про «быть в моменте злобы и жалости к себе» не существует. Все чувства поделены на хорошие и плохие, и хорошие надо испытывать постоянно, а плохие… их как бы не должно быть. А еще лучше вообще не чувствовать, потому что тебе все время говорят «не надо завидовать», «что вы злитесь», «негоже обижаться» — люди и впрямь уверены, что если они скажут «не горюй», то я прекращу горевать. Ну как если бы они мне сказали «не болей», и я в ту же секунду вылечилась бы от порока сердца.

Маленькие дети — чудесная иллюстрация того, как бурно и вдохновенно мы радуемся и как бурно и глубоко огорчаемся. И как это совершенно естественно сосуществует. Ребенок, истово плачущий двенадцать раз в день, остается счастливым существом до тех пор, пока мама не завела песню «хватит плакать».

Не люблю духовные практики — они табуируют эмоции. В зависимости от религии адепты исправно лишают себя права на гнев, злость, уныние, зависть и так далее.

Мудрая боль отводит нас от яда, спасительная хандра вытаскивает из перенапряжения, злость мобилизует, горечь ведет за руку сквозь нетерпимое, обида выводит из конфликта, ярость бросает в конфликт, нетерпимость выдергивает из неприятности, нетерпение толкает к цели. Попробовать не бояться и побыть в этом: «мне сегодня грустно. Настроение — ниже плинтуса. Делать ничего не хочу. Злая, лучше не трогайте. Смысла не вижу. Себя жалко, и стыдно за это тоже, да».

А парадокс в том, что быть в негативе — это как нырок на дно. Это неуютно. Быть на нулях, застревать, болеть, теряться, сомневаться — неприятно, делать это открыто — неприятно вдвойне. И зачем, казалось бы?

Слабость омерзительна, наивность смехотворна, доверчивость и открытость наказуемы.

Так зачем я сижу в одиночестве вечером и позволяю себе скатываться в это липкое болото?

Потому что мои дети достойны того, чтобы мама их любила.

Нельзя, никак не получится любить и уважать ребенка, если мы считаем его незрелость, наивность и зависимость — постыдной недоделкой, которую нужно срочно доделать. Нельзя любить, презирая и стыдясь самой сути. Дети всегда будут знать, что любят не их, а то, чем они должны поскорее стать. А их — вот таких неправильных и нескладных — не видят и не хотят.

Есть ли у меня право быть потерянной, неумной, непоследовательной, проживать эти периоды, не вынося себе приговоров? Есть ли у меня право плакать от боли, грустить, обижаться, быть непродуктивной, вредной, мелочной и злой? Если оно есть у меня, я дам его ребенку.

Поэтому я пойду туда, в этот шум в голове, и побуду там.

Девочка внутри кричит в висок: «Так нечестно! Я хорошая! Я маленькая! Пожалейте меня, мне трудно, меня никто не любит, все меня бросили, я совсем-совсем одна, я не хочу ничего решать! Я не хочу ничего делать! Это вы во всем виноваты! Я хочу на ручки!»

Я недолюбливаю ее, истеричную зависимую плаксу.

Строгая мама диктует в висок холодно и жестко: «Ишь, чего захотела! Не заслужила! Посмотри на себя! Кому ты нужна?! Тряпка! Хватит ныть! Ничего не доводишь до конца! Всем на тебя плевать! Достала! Двигайся! Вперед!»

Я ненавижу этот голос. Этот вечно осуждающий, менторский тон, никак его не заткнуть.

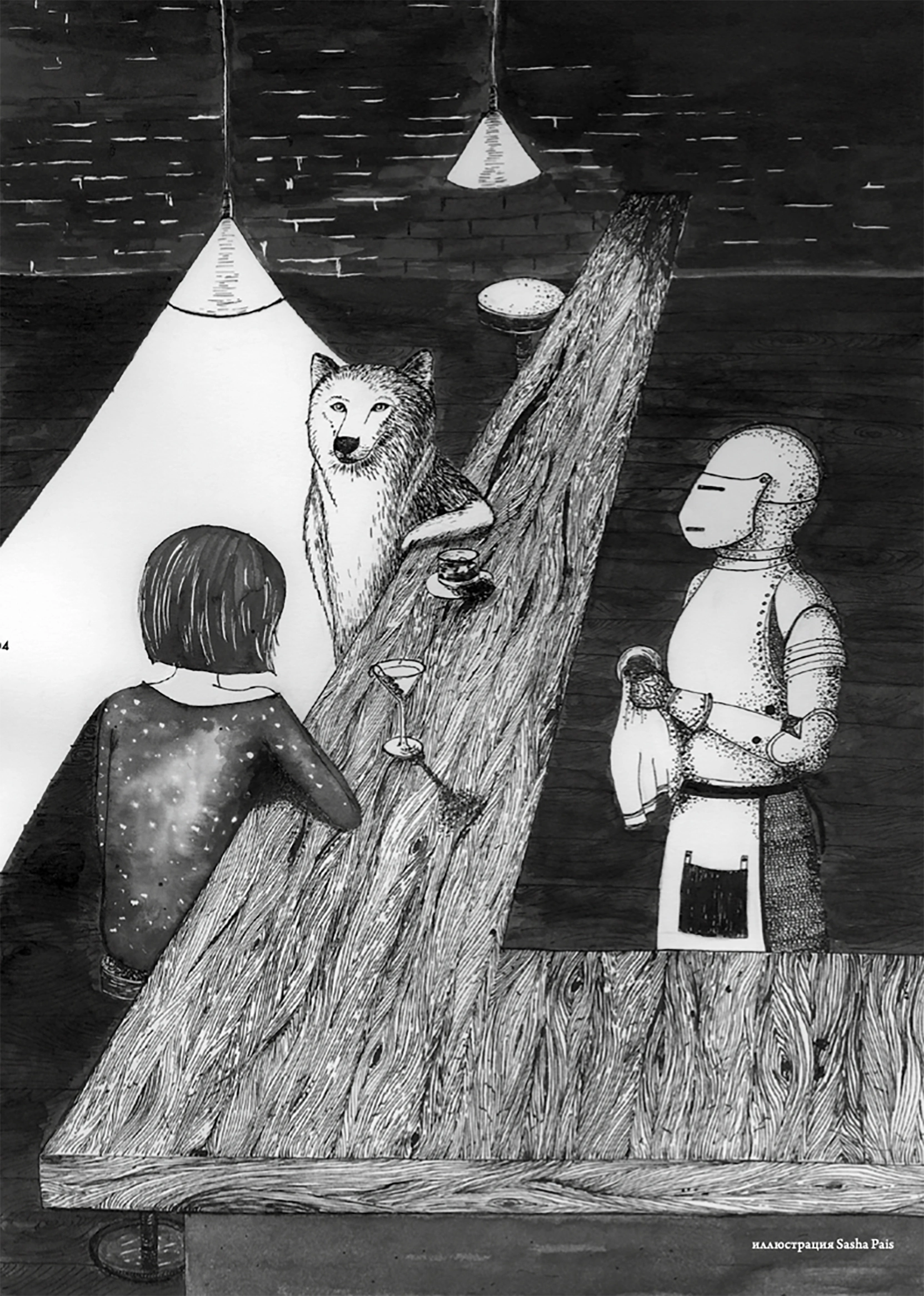

«Не позволю», — взрывается рыком Волк. У него стальной ровный взгляд, он беспощаден, силен и на одной холодной ярости выносит меня на спине из любых передряг. В нем много презрения к глупым запутавшимся человечкам, много буйной, звериной страсти внутри. Он не сомневается, не медлит, он издалека смотрит презрительно на теплые огни привязанности. Внутри у него ничего не плачет. Никого ему не жаль.

Я побаиваюсь его и прячу. Как бы кто чего не подумал. Разве можно признаться, что у тебя внутри — бездушный волк?

Мой Воин молчит. Он устал и не видит признания. Он выигрывал войны, долгие, кровопролитные, позиционные. Он принимал поражения и учился, отступал, извлекал уроки, собирался с силами, снова бросался в схватку. Он не просил пощады и сочувствия, он не отдыхал и не ждал послабления. Он завоевывал и шел вперед, снова и снова бросаясь на неприступные рубежи, его доспехи покрыты сколами и царапинами, его сердце готово принять удар клинка, но не готово сдаться. Он аскетичен, упорен, скромен и одинок.

Мне стыдно перед ним. Стыдно за молчание, за вот это «только вперед», за то, что он всегда один. Дело было вечером, обычным вечером. Я долго слушала эту многоголосицу одиночек внутри. А потом что‑то изменилось.

Я как будто увидела, как каждый из них бесплодно ищет то, что уже есть.

Как будто они не знали, что они есть друг у друга, там, внутри.

Я сказала себе: «Эй, ты же умеешь! Ты же умеешь с детьми быть терпеливой, чуткой, честной, поддерживающей! Ты же самая лучшая мама, верно? Ну так вот: той девочке внутри очень нужна такая. Ты же воин, смелый и отважный, — разве тебя пугает волк? Разве это не та природная, неостановимая сила, которая спасала и вытаскивала тебя, когда силы тебя покидали? Он твой друг, мой смелый воин».

И как‑то так они взяли — и заметили друг друга.

Девочка рассказала, как ей страшно, как ей нужна любовь и как она изо всех сил пытается справиться. А Мама сказала ей то, нужное, может быть, самое важное, что многие годы хотелось услышать: «Прости меня. Я не видела, как тебе плохо. Я не видела, как я тебя раню. Я с тобой. Я за тебя. Я никому не дам тебя в обиду».

И тогда девочку отпустило немного, и она сказала: «Ничего, мам. Я понимаю. Ты просто переживала». И тогда маму отпустило немножко, и она сказала: «Ты знаешь, когда я боюсь, я тебя ругаю. У меня не всегда получается быть чуткой».

И тогда девочка еще подросла и ответила: «Я знаю. Я иногда виню тебя, но это просто от усталости. Не всегда получается быть самостоятельной».

И мама как‑то помолодела лицом, ведь девочка уже такая умная и взрослая и справится сама. И воин выдохнул и поднялся в новый бой — ведь покорять новые земли проще, когда знаешь, что у тебя дома все хорошо. И волк потянулся и лег спать. Хранить свою силу, чутко бдить одним ухом во сне, нет ли опасности. Но все спокойно, разве беда осмелится подойти, когда у крыльца ручной волк.

Я дала себе обещание в тот вечер. Произнесла его вслух в пустой кухне: «Я сама себе ребенок, и я сама себе родитель. Вы все — я. Я вас никогда не предам».

Они дружат. Такие разные и такие похожие. Они знают, что вместе они всегда прорвутся. Иногда ругаются, потом снова мирятся.

И когда они говорят друг другу хорошее, кажется, что звучит только один голос.

Теплый. Спокойный. Мой.